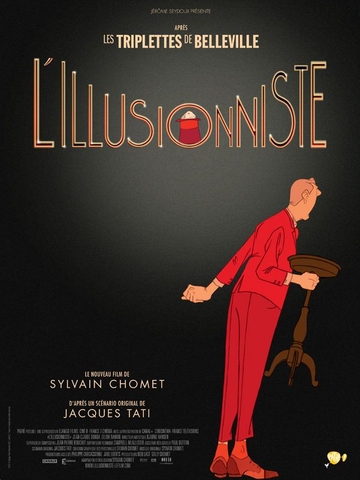

『ベルヴィル・ランデブー』から7年――

シルヴァン・ショメ監督×ジャック・タチ脚本

『イリュージョニスト』

http://illusionist.jp/

1730/7720″ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>

1950年代のパリ。場末の劇場やバーで手品を披露していた老手品師のタチシェフは、スコットランドの離島にやって来る。この辺ぴな田舎ではタチシェフの芸もまだまだ歓迎され、バーで出会った少女アリスはタチシェフを“魔法使い”だと信じるように。そして島を離れるタチシェフについてきたアリスに、彼もまた生き別れた娘の面影を見るようになり……。

配給はクロックワークス、そしてジブリ美術館!!

ジャック・タチが娘のために書いた幻の脚本「FILM TATI No.4」。

製作されずことなくお蔵入りになってしまったのは

タチが『ぼくの伯父さんの休暇』で大火傷を負ってしまったから、

タチが不器用で手品をするのは無理だったから

タチの、独身芸人時代の婚外子のことを思って描いたことを連想してしまい、あまりにリアルになってしまうから

タチの年老いた姿を見せたくないから…

など様々な理由があるそうです。

タチの娘・ソフィー・タチシェフがショメの作品に父の世界と通じるものを感じ、遺稿をショメへ託すことにしたのだとか。

タチもショメも大好き!

日本公開を今か今かと待ち望んでいたので、

張り切って初日に観てきました。

以下、ネタバレ含みますのでこれから鑑賞予定の方はスルーしてください…

タチへのオマージュがふんだんに盛り込まれていて、過剰なまでにタチ好きへのサービスが。

前傾した姿勢も立ち振る舞いも容姿もタチにそっくりなタチシェフ。

頭から爪先まで全身を映すアングルの撮影手法。

本当にタチ作品が蘇ったかのよう!

だけど不思議と切なさが先行してしまうの。

車の修理工場でのドタバタ劇も、ウサギ入り疑惑のシチューを食べるのを躊躇うのも、本当は笑うべきシーンなのに、胸が締め付けられるような切なさを覚えてしまう。

冒頭のシーン。1959年、パリ。満席のミュージックホール。

若い女の子はロックバンドに熱狂している。(いや、ホントに狂ってる)

手品の仕掛けを念入りに準備して自分の出番を待つタチシェフ。

幕が閉じた、いざ自分の出番!…が、再び幕が開き演奏を始めるバンド。

アンコールは何度も続く。その度にずっこけ、仕掛けをやり直すタチシェフ。

まるでコントなんだけど、物悲しい。

演奏が終わった途端にタチシェフの出番では老婆と子供二人しか残されていない。

時代の流れと共に、人々が求めるものも変化していく。

新しいものが受け入れられ、古いものは排除されていく。

タチシェフは自分の居場所を求めて北へ北へと。

くすんだ色のノスタルジックな情景に心奪われるも、

変化し続ける時代の波に乗れずにいるタチチェフの哀愁を漂う姿を見ていると侘しくなる。

そしてこの切なさはタチシェフの周りで起こる悲しい変化も大きく影響しているのかもしれない。

寂れたホテルの一室でレコードに針を落とすピエロ。メイクを落とすときの水道のシーンでは笑いを取っていたけど、実は自殺を図るまで追い詰められていたり。

食事のときも我が子のように肌身離さず人形を持っていた腹話術師。就寝する場所がホテルから路上へと変わり、人形は質屋のショーウィンドウで座っている。いくら安くしても人形は売れない。最後につけられた値は「FREE」…。

片田舎から都会へ出てきて、目に映る新鮮で美しいもの全てに惹かれるアリス。深夜バイトまでしてお金を工面しているタチシェフのことを思うと本気で憤慨してしまいそうにもなりますが、デパートの高級宝石店での、貨幣価値すらわからない姿でなんとか抑制。タチシェフのことを魔法使いと信じていた純粋無垢な田舎娘が、どんどん綺麗にインテリ文学青年と恋を覚え、やがてタチシェフの魔法が不要になっていく。

アリスと文学青年のデートシーンに出くわしたタチシェフが、洋品店の衣装掛けに隠れながら映画館に入ってしまう。そこで上映されているのが『ぼくの伯父さん』。ユロ氏とタチシェフの共演。どこか気まずいような、たどたどしい姿に、ようやく声を出して笑うことができた。

そこからアリス、長年の相棒だったうさぎとの別れがあるのだけれども、次の地へと移動していくタチシェフ。物悲しさは消え、一縷の光が見えた清清しいラストだった。

「illusion」は「錯覚・幻覚」と「幻想」と言う意味がある。

個人的なものかもしれないけれど、どうしても後者の方のイメージが強い。

夢を叶えてくれる魔法使いのような。

でも「illusionnisite」の意味は「奇術師」。

タネも仕掛けもある芸で、人の目を眩ますだけのただの手品師。

タチシェフは魔法を使えない普通の人間。ただの手品師。

『ベルヴィル~』もそうだったけど、本作も台詞はほとんど無い。

「rabbit」の意味もわからないくらいの英語力のタチチェフ。

ゲール語しか話せない少女アリス。

大掛かりなマジックもなければ抑揚もなく、台詞もない。

そしてタチシェフには欲がない。

普通の人間だから共感を覚えるのもあるのだろうけど

本当にシンプルだからこそ、感情が伝わりやすく、1シーン毎、絵画のように記憶に刻まれる。

一夜経ってもこの清清しく温かい余韻が残っているのは、ショメの魔法なのかしら。

なんてな。

|

![]()

イリュージョニスト、たった今DVDで観終わったところで、検索したらこちらのブログがヒットしました。

感想楽しく読ませていただきました。

ひとつわからないことが・・最後の方、タチシェフはなぜアリスに冷たい態度を取ったんだと思いますか?

意に沿わない仕事をしてるところを見られたくなかったんでしょうか?